「退職代行を使ってみたいけど、辞めた後どうなってしまうんだろう」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか?

利用した後のイメージが湧かないと、不安で利用するか悩んでしまいますよね。

今回は退職代行を使うところから、会社をやめたその後まで、しっかりと解説しています。

この記事を読むことで、退職後の流れが明確に分かるようになりますよ。

退職した後のことを考えて、漠然と不安になってしまう方はぜひご覧ください。

関連記事:退職代行サービスおすすめランキング11選|料金・口コミをもとに選び方を徹底解説

| サイト名 | 特徴 | 料金 | 公式リンク | 料金 / 公式 |

|---|---|---|---|---|

|

おすすめNo.1

弁護士監修安価&信頼◎ |

特別価格!

23,000円〜

|

特別価格!

23,000円〜

|

||

|

即日退職可能!

会社との面倒な

やりとり不要!

|

19,800円

|

19,800円

|

||

|

即日退職可能!

退職成功率100%

追加費用一切なし

|

24,000円〜

|

24,000円〜

|

目 次

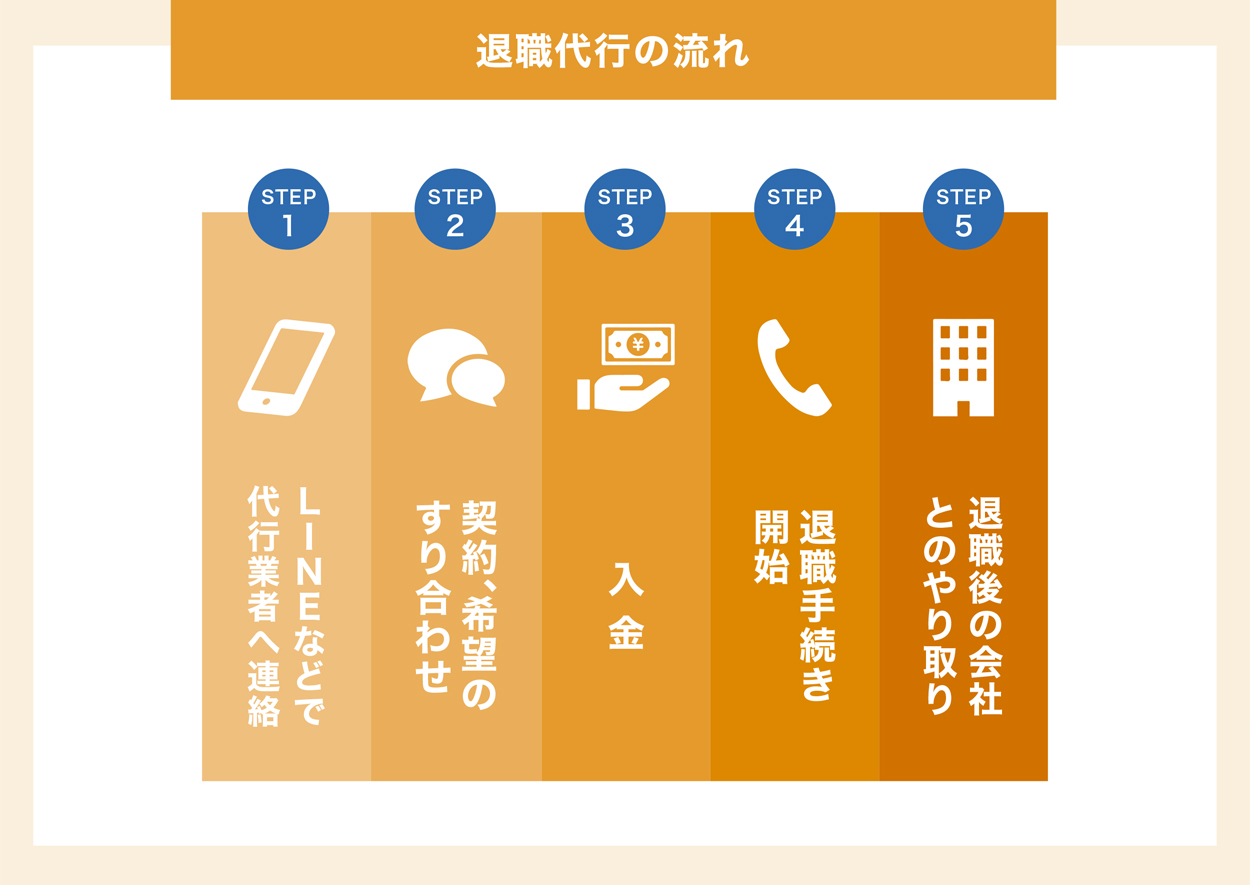

退職代行の流れ・使ったその後はどうなる?

業者により多少対応は異なりますが、実際のサービスの流れは以下のように進んでいきます。

- LINEや電話、メールなどで代行業者へ連絡

- 契約、希望のすり合わせ

- 入金

- 退職手続き開始

- 会社と退職代行サービス間でのやり取り

最初に退職代行サービスに連絡して、ヒアリングを受けた後に入金。この時点で対応に納得いかなければ、依頼する必要はありません。

サービスを申し込んで、入金の確認が取れたらいよいよ勤務先に連絡してくれます。

ここから先、やり取りは退職代行業者と勤務先で進めてくれるので、あなたと上司が話すことは一切ありません。

無事会社を辞め、荷物や書類のやり取りが終われば、契約満了です。

関連記事:退職代行を利用する流れ7ステップl事前準備や対応範囲も解説

退職代行を使ったその後は大丈夫?不安を和らげる5つの理由

退職代行を使ってやめた後、仕事が見つからなかったらどうしようと心配している方もいるでしょう。

しかし、それほど不安になる必要はありません。

実は今、退職しやすい時期なのです。安心できる理由を5つ紹介しますね。

それぞれ詳しく解説します。

1. 失業保険でしばらくの生活費は賄える

会社を辞めると、国から失業保険を受け取れます。

失業保険とは、会社を辞めたときに「失業手当(基本手当)」という給付金がもらえる公的保険制度。

なんと直近の給料から50〜80%の金額が90日間支払われます。

会社を辞めたあとに、お金がもらえるのです。ぜひ、国から出る手当はしっかり受け取ってください。

ここで注目して欲しいのが、失業手当の資金源は雇用保険だということ。

雇用保険は、毎月の給料から支払ってきた分になります。

もらっていいのかな…などと思わず、気兼ねなく受け取って大丈夫です。次の活動資金にしましょう。

2. 転職市場は伸びている

新卒で入社してすぐ退職したい方は、転職活動時に不利なんじゃないかと思う方も多いと思います。

しかし、早くに退職した場合は、第二新卒という扱いで転職活動が可能です。

第二新卒とは新卒で入社後、3年以内に転職する人のことを指します。

マイナビジョブズ20’sによると、7割ほどの企業が第二新卒の採用に前向きです。

新卒で入った会社がブラック企業だった、希望していない部署に配属になってしまったなどの理由で3年以内に退職する人は珍しくありません。

しかし、やる気のある人も多く、若くてビジネスマナーをもった第二新卒を採用するのは企業側にもメリットがあるもの。

そのため、求人は増えていくと言われています。

そのほか、dodaによると求人数自体も伸び続けているので転職の心配はありません。

3. 新卒の3割は転職している

“石の上にも3年”という言葉は、聞いたことありますよね。

しかし、それは過去の話です。

現在、厚生労働省のデータによると3年以内に会社を辞める割合は大卒で約30%、高卒では約40%。

100人中、約30〜40人は3年以内に会社を辞めている計算です。

(【参考】新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況ー厚生労働省)

仕事を辞める人が多いのは若者に限ったことではありません。

毎年発表されている平均離職率は例年15%前後です。

これだけ多くの人が、自分の働き方に疑問を感じて退職しているのです。あなただけではありません。

そのため、退職したからといってデメリットになる可能性は低いでしょう。

4. 基本的には訴えられることはない

退職代行を使うことで「会社から訴えられる」「損害賠償を求められるのでは」と心配になる方もいらっしゃることでしょう。

ですが、退職代行を使うこと自体で損害賠償の義務が生じることはありません。

もちろん、在職中に会社に多大な損害を与えてしまった場合は、企業から訴えられる可能性はあります。たとえば以下のようなケースです。

- 無断欠勤を繰り返しつつ、引き継ぎもないまま退職した

- やむを得ない理由もなく有期雇用労働者(雇用期間に定めのある従業員)が、一方的に退職した

言い換えると、こういった明らかな不当な行為を経て退職しない限りは、基本的に会社から訴えられることはないと考えて問題ありません。

5. 退職代行を使ったことが周囲にバレることはほぼない

「個人情報保護法」がある以上、退職代行の利用が周りに広まることはほぼありません。

以前は「前職調査」をしている企業もありましたが、現在はほとんどおこなわれていません。

そのため「転職先に退職代行を使ったことがバレたら怖い」と深刻に悩む必要もないでしょう。

したがって、退職代行サービスの活用で、今後あなたが不利になることは考えにくいと心得ておくべきです。

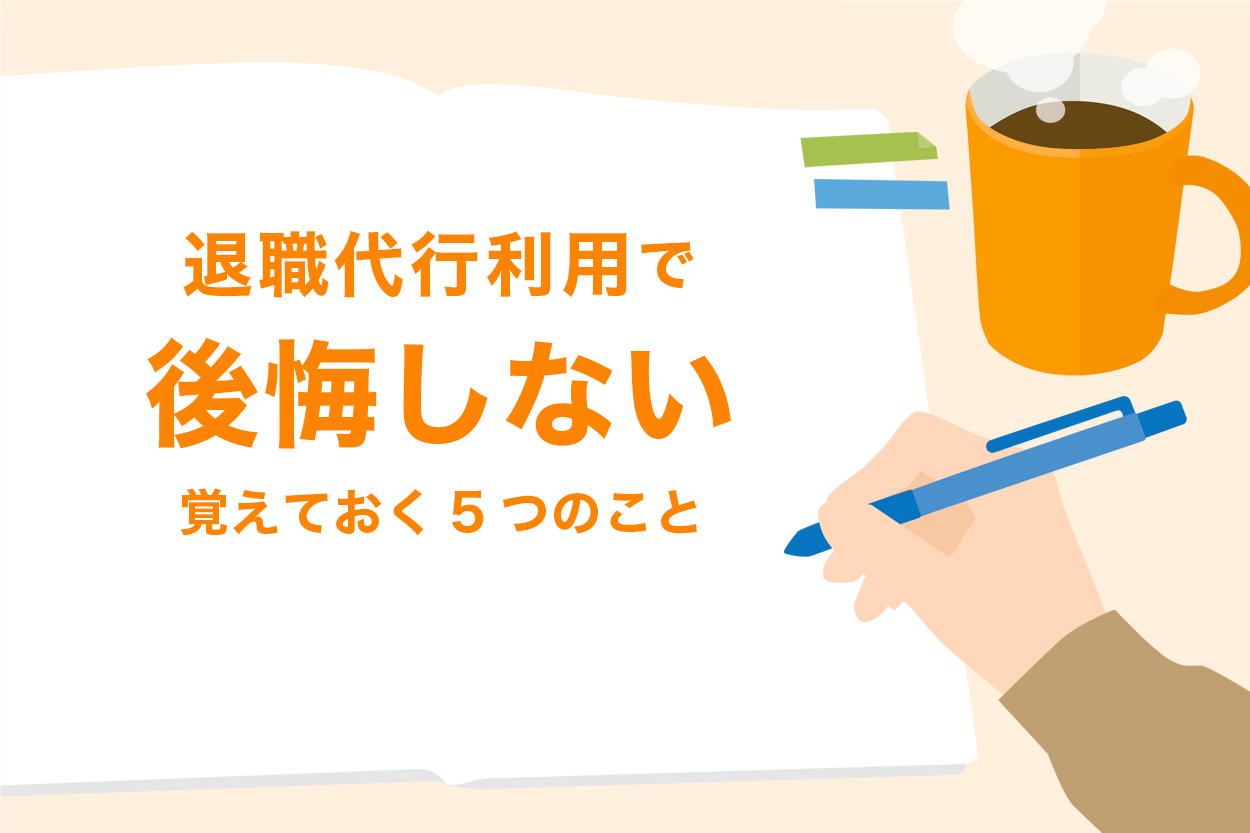

退職代行を使ったその後に後悔しないために覚えておくべき5つのこと

これから退職代行サービスを活用する方は、退職後にできるだけ有利に物事を進められるように準備しておくべきです。

そのためにも、以下のようなポイントは、事前に押さえておきましょう。

いざ退職代行サービスを活用してから後悔しないためにも、これらの項目を細かく見ていきましょう。

1. 自分の状況に適した退職代行サービスを使う

退職代行サービスにも、さまざまな特徴をもったものがあります。

ついつい「できるだけ安いところにお願いしたい」と考えてしまいがちですが、自身の状況とマッチするものを選ぶようにしましょう。

- まだもらっていない給料を請求したい:弁護士・労働組合対応の退職代行

- 今はお金がない:後払い可能な退職代行

- 転職先も一緒に見つけたい:転職サポートがある退職代行

このように、通常の退職代行はもちろんのこと、サービスごとに持っているアドバンテージに目を向けてみることをおすすめします。

2. 違約金の有無を把握しておく

退職代行サービスを使って行動に移す前に、違約金の支払いは本当にないかを振り返ってみることをおすすめします。

基本的には「退職代行の活用だけ」では違約金は発生しないのですが、契約内容によっては違約金を求められる可能性があるため注意が必要です。

なかでも入社時に記入した契約書の控えは確認しておくようにしましょう。

内容によっては以下のような取り決めをしている可能性があります。

- 退職が入社から◯年以内の場合は、違約金として■■万円を支払う

- 会社の海外研修から帰国後、◯年以内の退職は、留学費の■■万円を返還する

こういった「思わぬ契約」をしているケースもあります。入社時の契約書の控えを確認し、認識のズレを防げるようにしましょう。

3. 有給休暇がどれだけ残っているかを調べる

一部のブラック企業のなかには「正確な有給休暇を教えてくれない」「そもそも有給休暇は存在しない」という姿勢をとる可能性も無くはありません。

こういったリスクを回避するためにも、自分の有給が本来ならどれだけ残っているかを事前に知っておくことが大切です。

そもそも労働基準法の観点では「有給休暇を設けない企業は違法」です。

正確な日数を把握しておくことは、有給休暇を申請できる材料にもなるでしょう。

週5日、フルタイムで働いていれば6ヶ月で10日間の有給休暇がもらえますし、勤続年数が多ければ多いほど、1年でもらえる有給休暇の数も増えるようになっています。

弁護士事務所や労働組合が対応する退職代行サービスを活用すれば、有給休暇の申請も容易になるでしょう。

関連記事:退職代行を使って有給消化はできる?利用時の注意点やおすすめのサービスを紹介

4. 引き継ぎの準備はしておく

退職代行サービスを使ったあとで、企業から連絡がくることがあります。

これはあなたの嫌がらせをしているわけではなく「あなたしかわからない情報がある場合」に発生することが多いです。

つまり引き継ぎがうまくいっていないときですね。

そうならないためにも、在職中から自分が担当している内容を細かくデータとして用意しておく必要があります。

退職後に会社からの連絡が来てほしくないのであれば、できる限り「誰でも読めばわかる引き継ぎ資料」を用意しておくようにしましょう。

関連記事:引き継ぎなしで退職代行を使って辞めても大丈夫?リスクやトラブルを回避する方法を解説

5. 「転職先が納得できる退職理由」を用意する

退職代行サービスを使った直後ではなく、転職活動時の立ち回りも考えておくべきです。

そもそも転職活動時の面接では「退職代行を使ったか否か」という質問はほとんどされません。

むしろ「なぜ前職を退職したのか」という質問のほうが多いでしょう。

こういった場面で前職の状況をネガティブに伝えてしまうと、あなた自身の評価もマイナスになりかねません。

- 今まで培ったスキルを使って、新たな挑戦がしたい

- 御社のプロジェクトに関わって、さらに大きく成長したい

このような形で、できる限り面接官に前向きな姿勢が伝えられるような準備ができるようにしましょう。

関連記事:引き止められない最強の退職理由を7つ紹介!しつこい上司への対処法も5つ紹介

退職代行に成功した後すぐやるべき7つの手続き

退職代行で会社をやめた後、気持ちが前向きになるまではゆっくり休んで問題ありません。

ただし、すぐにやるべき手続きも存在します。

特に税金・保険などの手続きは早くやらないと、いざというときに困るものです。

忘れてはいけない手続きを7つ紹介します。

これらは申請期限が決まっていたり、申請が遅くなると損してしまったりするものばかり。

退職したらできる限り早く手続きしましょう。

具体的にやることを解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。

【退職代行後の手続き1】退職届の送付

会社を辞めることが決まったら、退職届を会社に送付しましょう。

退職届は本人が書かないといけない書類のため、代行できません。

とはいえ、退職代行会社によっては、テンプレートを用意してくれています。

必要事項を埋めるだけで簡単に作れるため、心配はいりません。

退職の手続きを正式に終えるため、代行会社に指示されたタイミングで退職届を送りましょう。

関連記事:退職届の書き方や提出方法を徹底解説! ~辞めたい人の「退職届」マニュアル~

【退職代行後の手続き2】貸出品の返却

退職が決まったら、借りていた備品を返却します。

会社によって内容は異なりますが、基本的に使っていたものはすべて返すと覚えておけばOKです。

- 社章

- 制服

- パソコンなどの備品

- 身分証

- 名刺

会社に関係するものはすべて送付しましょう。

また、会社を辞めると保険証も返却しなければいけません。

こちらも郵送で返却しましょう。

なお、新しい職場が決まれば転職先で加入、決まらない場合でも国民健康保険には入れるので心配はいりません。

【退職代行後の手続き3】退職関係書類の受け取り

退職に会社から発行された書類は必ず受け取りましょう。

下記4つの書類は失業保険の受け取りや確定申告などに必要になります。

- 雇用保険被保険者証

- 源泉徴収票

- 年金手帳

- 離職票

退職代行でやめた場合でも、退職日から1ヶ月から1か月半のうちに全てそろう書類です。

もらえていない場合は、退職代行業者に相談してくださいね。

【退職代行後の手続き4】保険の手続き

会社を辞めると今まで入っていた健康保険を抜けることになります。

この後の手続は自分でおこなわなければいけません。

もし手続きしないと健康保険証がなくなり、病院で全額負担になるほか、未納分は後で請求されるので早く手続きしましょう。

健康保険は以下の3つから切り替え先を選べます。

- これまでの保険を任意継続

- 国民健康保険に加入

- 家族の扶養に入る

それぞれ手続きの期限や手続き先が異なるので注意しましょう。

これまでの健康保険を任意継続

今までの健康保険は2ヶ月以上加入している場合に限り、任意継続できます。

この場合は、20日以内に健康保険組合宛に書類を郵送するようにしてください。

国民健康保険に加入

今までの保険を継続せず、転職先も決まっていない場合は、国民変更保険に加入しましょう。

14日以内に市区町村の役所にて手続きできます。

家族の扶養に入る

家族が健康保険に入っていて同居する場合は、扶養に入ることも可能です。

失業保険の額にもよりますが、まだ仕事のアテがない場合は検討しても良いでしょう。

扶養に入る場合は、家族の勤務先で手続きが必要です。

できるだけ早く、家族に手続きしてもらうようにお願いしましょう。

【退職代行後の手続き5】年金の手続き

退職後しばらく再就職まで間がある場合は、国民年金に加入します。

在職中は会社が支払いをおこなってくれますが、辞めた後は自分で支払いをしなければなりません。

退職後14日以内に、市区町村の国民年金窓口で手続きをおこないましょう。

そのときに、年金手帳、離職票が必要となるので、忘れずもっていってくださいね。

【退職代行後の手続き6】税金の手続き

退職後、住民税を支払わなければなりません。

6月〜12月に退職した場合は一括請求されるので、退職金や最後の給与から天引きしてもらうことができます。

5月より前にやめた場合は「納税通知書」という書類が役所から送られてくるので、自分で納税します。

なお、会社を辞めて年内に再就職しなかった場合は確定申告をしましょう。

おさめすぎた所得税が返ってくる可能性があります。

【退職代行後の手続き7】失業保険の申請

会社を辞めて離職票を受け取ったら、失業保険の申請をおこないましょう。

年齢や辞める前の給料にもよりますが、退職前の給料の50〜80%の額をもらうことができます。

自己都合退職の場合、手続きをしてから3ヶ月と7日立たないと給付が受けられないため、できるだけ早く申請するのがおすすめです。

申請はハローワークでできるので、ぜひ忘れずにおこなってくださいね。

退職代行を使ったその後が不安ならサポートつきがおすすめ

退職をした後に手続きをしっかりおこなえば、心配する必要はありません。

それでも不安が残る方は、サポート体制がしっかりしている退職代行を選ぶことをおすすめします。

実績が豊富で、疑問点にしっかり応えてくれますし、メンタル面のサポートを付けているところも。

ここからは、おすすめの退職代行サービスを紹介します。

1.退職代行Jobs

運営会社

株式会社アレス

利用料金

23,000円+労働組合費2,000円

対応時間

24時間いつでも相談可能

支払い方法

銀行振込、クレジットカード、現金翌月払い、コンビニ決済

返金保証

あり

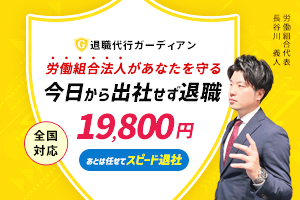

2. 退職代行ガーディアン

運営会社

東京労働経済組合

利用料金

19,800円

対応時間

365日・24時間

支払い方法

銀行振込、クレジットカード

返金保証

なし